Fritz Honka war ein deutscher Serienmörder, der in den 1970er Jahren in Hamburg für seine abscheulichen Verbrechen bekannt wurde. Seine Taten zählen zu den grausamsten Mordfällen in der deutschen Kriminalgeschichte. Dieser Artikel gibt einen Einblick in sein Leben, seine Verbrechen und die Umstände, die zu seiner Entdeckung und Verhaftung führten.

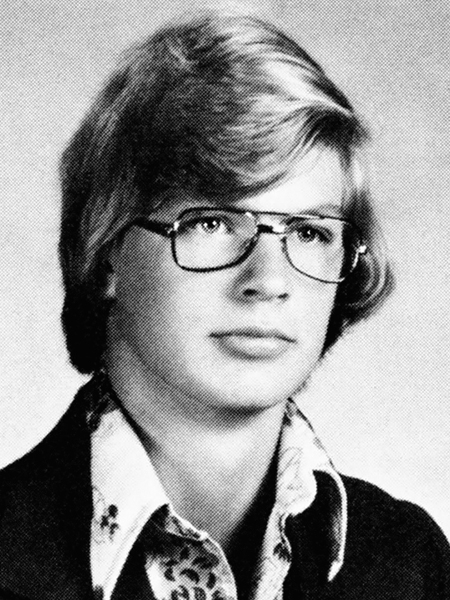

Frühes Leben

Friedrich Paul „Fritz“ Honka wurde am 31. Juli 1935 in Leipzig geboren. Seine Kindheit war von Armut und Gewalt geprägt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er nach Hamburg, wo er verschiedene Gelegenheitsjobs annahm. Honka litt unter einem geringen Selbstwertgefühl, verschärft durch eine körperliche Missbildung und seine geringe Statur.

Die Verbrechen

In den frühen 1970er Jahren begann Honka, Frauen, hauptsächlich Prostituierte und sozial benachteiligte Personen, in seine Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Pauli zu locken. Seine Opfer wählte er gezielt aus und ermordete sie, meist nach dem Konsum von viel Alkohol. Honka zerstückelte anschließend die Leichen und versteckte die Überreste in seiner Wohnung.

Das Doppelleben

Trotz seiner abscheulichen Taten gelang es Honka, über Jahre hinweg ein Doppelleben zu führen. Er galt als unauffälliger Nachbar und Arbeitskollege. Seine kriminellen Aktivitäten blieben lange unentdeckt, teilweise aufgrund der Marginalisierung seiner Opfer in der Gesellschaft. Honka frequentierte oft die Kneipen auf der Reeperbahn und wurde als ruhiger Stammgast wahrgenommen.

Die Entdeckung

Die Wahrheit über Honkas Verbrechen kam erst im Juli 1975 ans Licht, als bei einem Brand in seinem Wohnhaus die sterblichen Überreste mehrerer Frauen gefunden wurden. Die entsetzliche Entdeckung und die darauf folgenden Ermittlungen enthüllten die schrecklichen Taten, die in der Wohnung über Jahre hinweg stattgefunden hatten.

Der Prozess

Honka wurde verhaftet und 1976 vor Gericht gestellt. Während des Prozesses wurden die grausamen Details seiner Morde offenbart. Er wurde wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. In der Verhandlung wurde auch Honkas schwere Alkoholabhängigkeit und seine psychischen Probleme thematisiert.

Psychologische Bewertung

Experten analysierten Honkas Persönlichkeit und kamen zu dem Schluss, dass seine Taten teilweise durch seine problematische Kindheit, seinen Alkoholismus und seine Unfähigkeit, mit Ablehnung und Frustration umzugehen, motiviert waren. Er galt als sozial isoliert und hatte massive Schwierigkeiten im Umgang mit Frauen.

Nachwirkungen

Die Morde und der Fall Honka führten zu einer intensiven Diskussion in der deutschen Gesellschaft über die Bedingungen auf St. Pauli, die Rechte und den Schutz von Prostituierten sowie über die psychische Gesundheitsvorsorge. Honkas Geschichte wurde in mehreren Büchern und Filmen verarbeitet, unter anderem in dem Film „Der Goldene Handschuh“ von Fatih Akin, benannt nach der Kneipe, in der Honka viele seiner Opfer kennengelernt hatte.

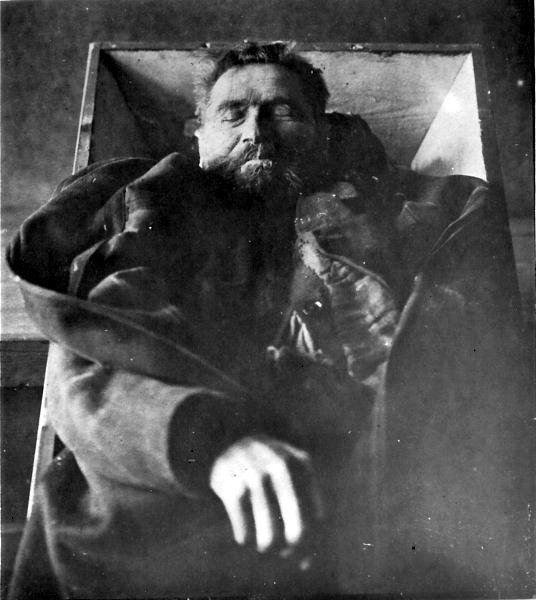

Späte Jahre und Tod

Nach seiner Verurteilung verbrachte Fritz Honka den Rest seines Lebens im Gefängnis. Über seine späten Jahre ist wenig bekannt. Er starb im Jahr 1998 in einer Hamburger Haftanstalt. Seine Taten und das damit verbundene Grauen blieben jedoch ein düsteres Kapitel in der deutschen Kriminalgeschichte.

Fazit

Fritz Honka steht als Beispiel für die Abgründe, die sich hinter der Fassade eines scheinbar normalen Lebens verbergen können. Seine Verbrechen sind ein Mahnmal für die Notwendigkeit, sozial benachteiligte Gruppen zu schützen und die psychische Gesundheit stärker in den Fokus der Gesellschaft und des Rechtssystems zu rücken. Honkas Geschichte hinterlässt Fragen nach der menschlichen Natur und den Umständen, die zu solch abscheulichen Taten führen können.