Deutschland hat im Laufe der Jahrzehnte mehrere berüchtigte Serienmörder hervorgebracht, deren Taten bis heute in der Erinnerung der Menschen und in den Medien präsent sind. Hier sind zehn der bekanntesten Serienmörder, die in Deutschland für Aufsehen sorgten:

- Fritz Haarmann – Auch bekannt als der „Werwolf von Hannover“. Zwischen 1918 und 1924 ermordete er mindestens 24 junge Männer und Jungen. Haarmanns Fälle sind berüchtigt für die Grausamkeit und die Art und Weise, wie er seine Opfer tötete und anschließend zerstückelte.

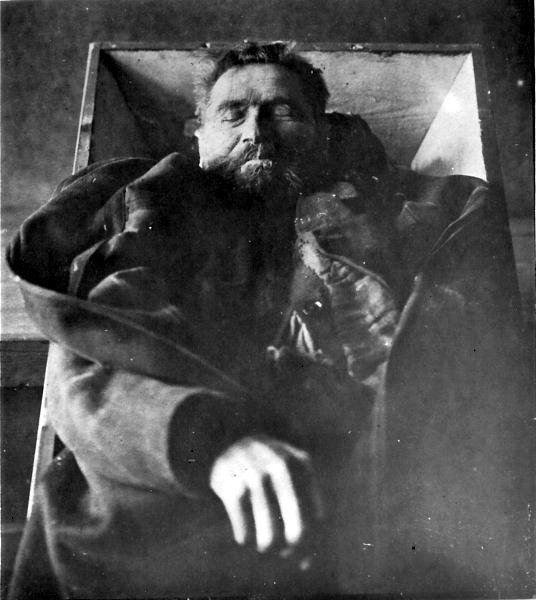

- Peter Kürten – Der „Vampir von Düsseldorf“ wurde für zahlreiche Morde und sexuelle Übergriffe in den Jahren 1929 bis 1930 verurteilt. Seine Verbrechen umfassten Mord, Brandstiftung und Bluttrinken von seinen Opfern.

- Joachim Kroll – Bekannt als der „Ruhrkannibale“ oder „Kannibale von Duisburg“. Kroll ermordete zwischen den 1950er und 1970er Jahren mindestens acht Personen und verübte Kannibalismus.

- Fritz Honka – In den 1970er Jahren ermordete er mindestens vier Frauen in Hamburg. Seine Taten wurden erst entdeckt, als Feuerwehrleute nach einem Brand in seiner Wohnung die Leichen fanden.

- Wolfgang Schmidt – Auch bekannt als der „Rosa Riese“, war in den frühen 1990er Jahren für die Ermordung von fünf Frauen und einem Säugling verantwortlich.

- Volker Eckert – Ein Fernfahrer, der zwischen 1974 und 2006 mindestens sechs Frauen ermordete. Seine Taten waren international, und er hinterließ Opfer in mehreren europäischen Ländern.

- Armin Meiwes – Der „Kannibale von Rotenburg“ erlangte weltweite Aufmerksamkeit, als er 2001 einen Mann tötete und Teile von ihm aß. Dieser Fall wurde besonders bekannt, da das Opfer dem Akt zugestimmt hatte.

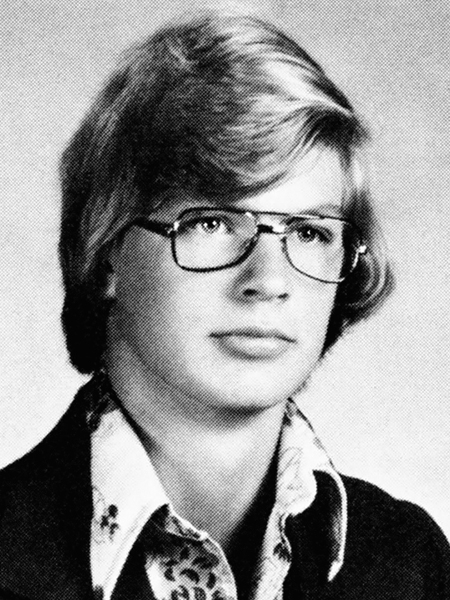

- Jürgen Bartsch – Er ermordete zwischen 1962 und 1966 vier Kinder und beging seine Taten bereits in jungen Jahren. Seine Verbrechen waren von sexueller Gewalt geprägt.

- Niels Högel – Ein ehemaliger Krankenpfleger, der der größte Serienmörder der Nachkriegszeit in Deutschland ist. Er wurde für den Mord an mindestens 85 Patienten verurteilt, wobei die wahre Opferzahl noch höher liegen könnte.

- Anneliese Michel – Auch wenn sie technisch gesehen keine Serienmörderin im klassischen Sinne war, ist der Fall Anneliese Michel bemerkenswert. Sie starb an den Folgen einer Reihe von Exorzismen, und ihre Geschichte löste intensive Debatten über Glauben, Psychiatrie und das Rechtssystem aus.

Diese Serienmörder zeigen eine dunkle und komplexe Seite der menschlichen Natur. Ihre Verbrechen sind von tiefen psychologischen Störungen, sozialen Umständen und manchmal auch von historischen und kulturellen Faktoren geprägt. Die Fälle bleiben als Mahnung, wie wichtig es ist, soziale Probleme zu adressieren und das Verständnis psychologischer Krankheiten zu vertiefen.