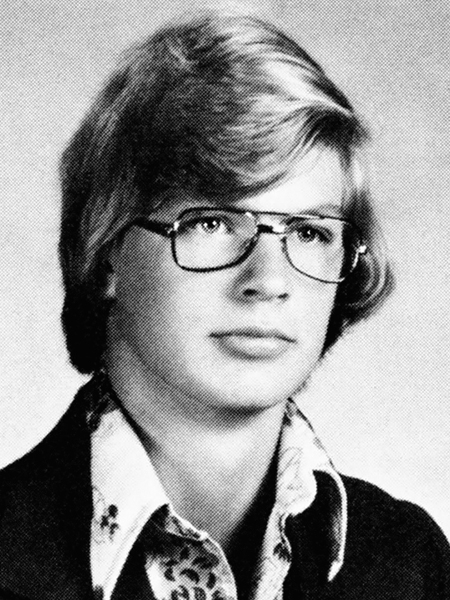

Joachim Kroll, auch als „Der Kannibale von Duisburg“ bekannt, ist einer der berüchtigtsten Serienmörder in der deutschen Kriminalgeschichte. Seine grausamen Verbrechen erschütterten nicht nur die Region Duisburg, sondern das gesamte Land. Dieser Artikel wirft einen genaueren Blick auf das Leben, die Verbrechen und die psychologischen Aspekte von Joachim Kroll.

Kindheit und frühes Leben

Joachim Kroll wurde am 17. April 1933 in Hindenburg, Schlesien (heute Zabrze, Polen), geboren. Seine Kindheit war von Armut und familiären Problemen geprägt. Er wuchs in schwierigen Verhältnissen auf, sein Vater war alkoholabhängig, und seine Eltern hatten oft heftige Streitigkeiten. Als Kind zeigte Kroll bereits früh Anzeichen von sozialen Schwierigkeiten und aggressivem Verhalten.

Die ersten Verbrechen

Krolls kriminelle Karriere begann in den 1950er Jahren, als er seine ersten Straftaten beging. Er wurde wegen Diebstahls und sexueller Übergriffe verhaftet und verbrachte einige Zeit im Gefängnis. Schon damals war sein Verhalten auffällig, und seine Aggressivität gegenüber anderen Insassen fiel auf.

Die Mordserie

Die schrecklichsten Verbrechen von Joachim Kroll fanden zwischen 1955 und 1976 statt. Während dieser Zeit beging er eine Reihe von Morden an Frauen und Kindern. Seine Opfer wählte er scheinbar zufällig aus, und sein Vorgehen war äußerst brutal. Er erdrosselte, erwürgte oder erstickte seine Opfer und beging oft sexuelle Übergriffe an den Leichen.

Eine der bekanntesten Taten Krolls war der Mord an der 4-jährigen Marion Ketter im Jahr 1962. Dieser Fall wurde zu einem der bedeutendsten in seiner kriminellen Geschichte, da die Polizei ihm auf die Spur kam, als sie seine Wohnung durchsuchte und Leichenteile des Mädchens fand. Dies führte zu seiner Festnahme im Juli 1976.

Die Ermittlungen und Festnahme

Die Festnahme von Joachim Kroll erfolgte nach dem grausamen Mord an Marion Ketter, als die Polizei seine Wohnung durchsuchte und die schockierenden Entdeckungen machte. Neben den Leichenteilen des Mädchens fanden sie auch zahlreiche Beweise, die auf seine anderen Verbrechen hinwiesen. Kroll gestand schnell die Morde an Marion Ketter sowie an weiteren acht Personen.

Der Prozess und das Urteil

Im April 1979 begann der Prozess gegen Joachim Kroll vor dem Landgericht Duisburg. Er gestand die Morde und erklärte, dass er von zwanghaften sexuellen Fantasien getrieben wurde, die er nur befriedigen konnte, wenn er tötete. Aufgrund dieser Geständnisse wurde Kroll wegen neunfachen Mordes verurteilt und zu lebenslanger Haft verurteilt.

Psychologische Aspekte

Die psychologische Analyse von Joachim Kroll legte nahe, dass er an einer schweren Form der Pädophilie und einer zwanghaften Störung litt. Er fühlte einen unkontrollierbaren Drang, seine sexuellen Fantasien zu erfüllen, indem er tötete. Dieser Trieb, der mit seiner niedrigen Intelligenz und fehlenden Impulskontrolle kombiniert wurde, führte zu seinen schrecklichen Verbrechen.

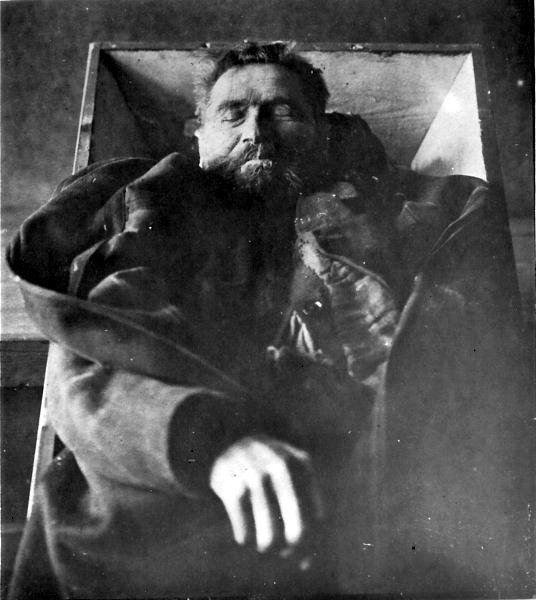

Tod und Erbe

Joachim Kroll verbrachte den Rest seines Lebens im Gefängnis, wo er 1991 an einem Herzinfarkt starb. Sein Fall und seine Verbrechen hinterließen einen bleibenden Eindruck in der deutschen Kriminalgeschichte. Die Gesellschaft stellte sich die Frage, wie ein Mensch zu solch grausamen Taten fähig sein konnte und welche Vorkehrungen getroffen werden sollten, um solche Taten in Zukunft zu verhindern.

Fazit

Die Geschichte von Joachim Kroll, dem „Kannibalen von Duisburg“, ist ein düsteres Kapitel in der deutschen Kriminalgeschichte. Sie verdeutlicht, wie schwerwiegende psychische Störungen und traumatische Kindheitserlebnisse zu extremem und abscheulichem Verhalten führen können.